「捨てるな、うまいタネ NEO」

藤田雅矢著(WAVE出版、2010年)

2003年に出版された書籍の文庫版。著者は農学者(植物学者?)だった人で、現在は執筆業など幅広い活動を行なっている。

八百屋や果物屋で買ってきた野菜や果物の種を蒔いて育ててみよう、という趣旨の本。とても面白い。

実際にやってみたのは、アボカドとビワ。アボカドの種には爪楊枝を3本、百二十度の間隔で突き刺し、コップの縁に引っ掛けるようにする。種の下半分だけが水に浸るようにする。一週間もすると種が2つにぱかっと割れた。根が最初に出て来ると思ったら、なかなか何も出てこない。春になって、ようやく出て来たのは芽の方。この状態で鉢植えにして、戸外に置きっ放しにする。今年は梅雨が記録的な短さで、猛暑が襲ってきたが、直射日光を浴びて葉が焼けてしまい、「丸坊主」になってしまった(茎だけの状態)。しかし、秋になって涼しくなって来ると新しい葉が出始めた。枝分かれなども起きて、ひと夏終わったところで、葉が8枚程度出ている状態まで回復。最低気温が一桁の日もある現在は、家の中に取り込んで管理しているが、室温に満足したらしく、次から次への葉の芽が出て来て盛んに成長している。観葉植物としてはまずまずの樹形で、満足だ。

ビワは、外皮を剥いてから水に浸す、というテクニックを本書から教えてもらった。皿にティッシュペーパーを敷き、それを水で浸した状態にする。そこへタネを置く。水切れしないように、毎日ちょっとずつ水を継ぎ足して、発根したら鉢植えに移行する...はずであったが真夏の暑い時季に水切れを何度かやらかしてしまい、試した3つのタネは全て発芽したものの、 そのうち生き残ったのは1つだけだった。しかし、この「困難」を切り抜けたタネは強く、現在葉が6枚にまで増えて、成長中だ。こちらは、鉢植えから戸外でずっと管理している。

実は、この本を買う動機となったのは、この本を見つける直前に発見した、冷蔵庫に入れ忘れていた人参だ。 久しぶりに野菜入れの奥を整理して見ると、もやしのような芽を伸ばし、半分腐りかけた人参が出て来た....捨てるのは癪だったので、庭に植えて置いたら、美しい白いレースのような花を咲かせるまでに育ったので、とても感激した。知らない人に見せたら、「軽井沢や霧ヶ峰の高山でよく見かけるシシウドかしら」などと感心してくれるかもしれないが、これはもととも冷蔵庫の中で半分腐りかけた◯×スーパーの人参なのであった。もしかして、スーパーの野菜って育ててみたら美しい植物に変身するのかもなどと思っている時に見つけた本が本書だった。

そんなおり、昨年堆肥置き場に捨てたカボチャとトマトの種が、夏の終わりに突然巨大化し、そのままほって置いたら、みごとに結実したのだ。カボチャは人の頭ほどあるのが、2つも採れたし(多分、ニュージーランド産のカボチャ)、トマトも大粒のもの(たぶん、宮崎か熊本のトマト)が10個は採れた。

スーパーで買ったアメリカ産のポップコーンの種も蒔いてみたら、意外に大きく育って、実がなった。しかし、受粉があまりうまくいかなかったようで、皮を剥いてみたら、歯欠け状態。まあ、来年用の種が30粒ほど手に入ったと思えば、それなりに成功したといえるのかもしれない。

本書には、面白い結果をもたらしてくれる、つまらない野菜(普通の野菜/くだもの)がたくさん紹介されているので、ちょっとずつ試してみようと思っている。

この本は、まだ読みかけなのだが、ところどころに面白いことが書いてあって、勉強になった。2つほど上げておこう。まずは、キウイフルーツについて。ニュージーランド原産の果物かと思ったら、実はサルナシを品種改良して、商品化したものなのだという。1920-30年に、ニュージランドが、自国の主要産業としてなにか作物を開発しようと画策し、いろいろ研究した結果、中国原産のサルナシの一種を元にキウイフルーツを作り出したのだという。そういえば、サルナシの実を2つに切ると、異様にキウイフルーツに似ているのを以前から不思議に思っていたのだが、同じものであったのだ!

もう一つが、F1品種の話。こちらは、実に深い話なので、別の機会に取り上げてみたいと思う。

2018年11月24日土曜日

2018年9月23日日曜日

USBメモリの寿命:ついに壊れた64GBのUSBメモリ

USBメモリの寿命は短い、ということを知っていたので、使用開始から5年ほど経過した64GBのものをバックアップすることにした。最初はGUIで確認しながら、丁寧にフォルダー毎に手でコピーしていたのだが、だんだん面倒になったので、残り30GB分程度のファイルは一気にコピーすることにした。コピーは順調に進み、一時間近く経ったところで残り1%程度となった。

すると、突然動きが緩慢になり、処理が滞ったような感じになった。そして、とうとう最後に「不正な取り出しが行われました」といった内容のメッセージが出て、デバイスは強制的にunmountされてしまった。差し直してみたが、もう後の祭りであった。

寿命が短いことを知っていて、先手を打ったつもりが、 逆に仇となったとは...それから数日間はfsck, fsck.vfat, fsck_msdos, testdisk, diskdril, etcと無駄な努力を繰り返し、時間を浪費してしまった。

長時間のファイルコピーがUSBメモリを破壊するという事例は、googleでは見つけることができなかったので、どうしてこんなことになったのか解明すべく、原理に立ち戻って自分で考えて見ることにした。

USBメモリは、英語ではUSB flash drive, あるいは単にUSB driveとかUSB stickとかいう。フラッシュメモリを利用しUSBポートを使って接続する記憶装置である。

その動作機構は量子力学のトンネル効果を利用したもので、理論物理学者の観点からみると、ポテンシャル井戸(以下では「量子井戸」あるいは単に井戸と表記する)の格子があって、その井戸の中に電子を注入するか、しないかでバイナリーデータを作成する記憶システムと言える。

大まかな構造はlogitecのホームページの図を見るとよくわかる。NPN接合の半導体が基本構造となっていて、P型半導体の上に量子井戸を載せたような形になっている。量子井戸は、logitecの図では「フローティングゲート」と書かれている部分に相当する。量子井戸とP型半導体の間には「トンネル酸化絶縁膜」(図には「トンネン」とあるが、「トンネル」の誤り)があり、これが量子力学の教科書で言うところの、「ポテンシャル障壁」の役割を果たす。

電子を注入するときは(つまり「書き込み」)、ポテンシャル障壁(酸化絶縁膜)に対するトンネリング(量子力学の特質のひとつで、電子などに対応する波動関数が指数関数型となって、障壁から染み出すような現象)を利用する。面白いことに、井戸の中に電子が注入された状態が0、電子が抜けた状態が1という定義を採用している。なんとなく、直感的には逆にした方がいいような気も最初はしたが、下で説明するように、読み出し機構を考えると、この定義の方が確かにしっくりくる。

読み出すときは、(Logitecの図を参照してもらいたい)井戸(つまりフローティングゲート)の下のP型半導体部分に(ソース→ドレインの向きに)電流を流してみて、この電流が流れやすいか、流れにくいかでバイナリー状態を判定する。井戸に電子が注入されているときは、電流が流れにくいので0、逆に井戸が空のときは電流が流れやすいので1ということらしい。

一旦、量子井戸 に閉じ込められた電子は、メモリへの電源が断ち切られたとしても、「しばらくは」井戸の中に残っているから、バイナリデータは保存できるというわけだ。つまり、USBメモリがPCから外されたとしても、データはちゃんと残っているということになる。(逆にDRAMは一定の周期でバイナリデータを電気的に書き込み続けないとデータが保持できない。したがって、電源を切るとDRAMの中のデータはすべて消えて無くなってしまう。)

ここで問題となるが「しばらくは」井戸の中に残っている、という部分である。「しばらく」というのが、つまりフラッシュメモリの寿命ということになる。しかしフラッシュメモリには二種類の「寿命」があって、より深刻なタイプと、そうでもないタイプがある。

まずは「そうでもない」方のタイプだが、これは、トンネリングで注入した電子が、再びトンネリングで漏れ出してしまうまで、と言う意味の寿命である。量子井戸の中に何個ほどの電子が注入され、その電子がどのくらいの割合で染み出していくかは知らないが、よく言われるのが、数年から10年程度、という数字である。Logitecのホームページには、「新品なら十年ほど」と書いてあるから、まあこの数字が上限とみていいだろう。

一方で、「深刻なタイプ」の方は、酸化絶縁膜の劣化による寿命である。書き込み、消去、書き込み、消去、という操作を繰り返すうちに、酸化絶縁膜が劣化するのである。バイナリデータの書き込みや消去のときは、ポテンシャル障壁を短時間で抜けられるように電子には高電圧がかけれらるが、これはいわば高速に加速した電子を障壁にぶつけるようなものであるから、劣化するのは当然だろう。劣化というのは、ポテンシャル障壁が低くなるようなものであるから、最後は井戸への閉じ込めができなくなり、ダダ漏れ状態になってしまうということである。こうなると、もう物理的にバイナリデータを保持することができなくなり、どんな再フォーマットしても、もう二度と使用できない、つまりゴミである(この記事で実例が報告されている)。

ただ、USBメモリにはコントローラーという装置があって、ポテンシャル障壁が壊れてしまった部分を使わないように制御しているらしい。潰れた井戸が多少あっても、なんとか使用に耐えるという感じだろう。潰れた井戸の数があまりにも増えてくると、コントローラがどうにも対処できなくなるはずで、そのときも寿命がやってくる。また、潰れた井戸が散在している状態において、コントローラーがなんらかの理由(物理的か電気的か)で破壊された場合も、 寿命となる。

ということで、USBメモリの寿命というのは、いろいろな要素が絡み合っているので、短いときもあれば、10年近く持つ場合もあるのである。しかし、10年を超える寿命は、どんなに頑張っても持てないということだろう。つまり、15年とか20年とかは持たない代物なのである。ましてや50年とか100年なぞは論外なのである。

フラッシュメモリーのトンネル効果のより詳しい内容は、富山大学の前沢氏の講義ノートがとても参考になる。また、実際のデバイスの構造や基本原理、故障の原因などの説明は、株式会社Y-E Dataの本庄豊氏の論文も参考になる。

コントローラーが壊れる場合は結構あるようである。また、落としたり、叩いたり、曲げたりしてコントローラーとメモリ部分の配線が断線する場合もある。その場合には、メモ部分にはデータが残っているので、同じ商品を買ってきて、新品のコントローラを付け替えることで、読み出しができるようになることもあるらしい。海外のHPの中には、ハンダを使って、この付け替えを行う事例がいくつか報告されている。が、果たしてどのくらいの成功率があるかはまだ調査中である。

ということで、将来のチャレンジに備えて、売れ切れになる前に、同じUSBメモリを今のうちにもう一本、念のために注文しておくことにした。果たして、コントローラーの交換はうまくできるのか、そしてデータの復旧はできるのだろうか?(いまのところは、絶望モードである....)

すると、突然動きが緩慢になり、処理が滞ったような感じになった。そして、とうとう最後に「不正な取り出しが行われました」といった内容のメッセージが出て、デバイスは強制的にunmountされてしまった。差し直してみたが、もう後の祭りであった。

寿命が短いことを知っていて、先手を打ったつもりが、 逆に仇となったとは...それから数日間はfsck, fsck.vfat, fsck_msdos, testdisk, diskdril, etcと無駄な努力を繰り返し、時間を浪費してしまった。

長時間のファイルコピーがUSBメモリを破壊するという事例は、googleでは見つけることができなかったので、どうしてこんなことになったのか解明すべく、原理に立ち戻って自分で考えて見ることにした。

USBメモリは、英語ではUSB flash drive, あるいは単にUSB driveとかUSB stickとかいう。フラッシュメモリを利用しUSBポートを使って接続する記憶装置である。

その動作機構は量子力学のトンネル効果を利用したもので、理論物理学者の観点からみると、ポテンシャル井戸(以下では「量子井戸」あるいは単に井戸と表記する)の格子があって、その井戸の中に電子を注入するか、しないかでバイナリーデータを作成する記憶システムと言える。

大まかな構造はlogitecのホームページの図を見るとよくわかる。NPN接合の半導体が基本構造となっていて、P型半導体の上に量子井戸を載せたような形になっている。量子井戸は、logitecの図では「フローティングゲート」と書かれている部分に相当する。量子井戸とP型半導体の間には「トンネル酸化絶縁膜」(図には「トンネン」とあるが、「トンネル」の誤り)があり、これが量子力学の教科書で言うところの、「ポテンシャル障壁」の役割を果たす。

| |||

| 量子力学の教科書風にモデル化した、フラッシュメモリのフローティングゲート周辺の構造。量子井戸=フローティングゲート、ポテンシャル障壁=トンネル酸化絶縁膜、そして電子のいる場所がP型半導体部分。 |

電子を注入するときは(つまり「書き込み」)、ポテンシャル障壁(酸化絶縁膜)に対するトンネリング(量子力学の特質のひとつで、電子などに対応する波動関数が指数関数型となって、障壁から染み出すような現象)を利用する。面白いことに、井戸の中に電子が注入された状態が0、電子が抜けた状態が1という定義を採用している。なんとなく、直感的には逆にした方がいいような気も最初はしたが、下で説明するように、読み出し機構を考えると、この定義の方が確かにしっくりくる。

読み出すときは、(Logitecの図を参照してもらいたい)井戸(つまりフローティングゲート)の下のP型半導体部分に(ソース→ドレインの向きに)電流を流してみて、この電流が流れやすいか、流れにくいかでバイナリー状態を判定する。井戸に電子が注入されているときは、電流が流れにくいので0、逆に井戸が空のときは電流が流れやすいので1ということらしい。

一旦、量子井戸 に閉じ込められた電子は、メモリへの電源が断ち切られたとしても、「しばらくは」井戸の中に残っているから、バイナリデータは保存できるというわけだ。つまり、USBメモリがPCから外されたとしても、データはちゃんと残っているということになる。(逆にDRAMは一定の周期でバイナリデータを電気的に書き込み続けないとデータが保持できない。したがって、電源を切るとDRAMの中のデータはすべて消えて無くなってしまう。)

ここで問題となるが「しばらくは」井戸の中に残っている、という部分である。「しばらく」というのが、つまりフラッシュメモリの寿命ということになる。しかしフラッシュメモリには二種類の「寿命」があって、より深刻なタイプと、そうでもないタイプがある。

まずは「そうでもない」方のタイプだが、これは、トンネリングで注入した電子が、再びトンネリングで漏れ出してしまうまで、と言う意味の寿命である。量子井戸の中に何個ほどの電子が注入され、その電子がどのくらいの割合で染み出していくかは知らないが、よく言われるのが、数年から10年程度、という数字である。Logitecのホームページには、「新品なら十年ほど」と書いてあるから、まあこの数字が上限とみていいだろう。

一方で、「深刻なタイプ」の方は、酸化絶縁膜の劣化による寿命である。書き込み、消去、書き込み、消去、という操作を繰り返すうちに、酸化絶縁膜が劣化するのである。バイナリデータの書き込みや消去のときは、ポテンシャル障壁を短時間で抜けられるように電子には高電圧がかけれらるが、これはいわば高速に加速した電子を障壁にぶつけるようなものであるから、劣化するのは当然だろう。劣化というのは、ポテンシャル障壁が低くなるようなものであるから、最後は井戸への閉じ込めができなくなり、ダダ漏れ状態になってしまうということである。こうなると、もう物理的にバイナリデータを保持することができなくなり、どんな再フォーマットしても、もう二度と使用できない、つまりゴミである(この記事で実例が報告されている)。

ただ、USBメモリにはコントローラーという装置があって、ポテンシャル障壁が壊れてしまった部分を使わないように制御しているらしい。潰れた井戸が多少あっても、なんとか使用に耐えるという感じだろう。潰れた井戸の数があまりにも増えてくると、コントローラがどうにも対処できなくなるはずで、そのときも寿命がやってくる。また、潰れた井戸が散在している状態において、コントローラーがなんらかの理由(物理的か電気的か)で破壊された場合も、 寿命となる。

ということで、USBメモリの寿命というのは、いろいろな要素が絡み合っているので、短いときもあれば、10年近く持つ場合もあるのである。しかし、10年を超える寿命は、どんなに頑張っても持てないということだろう。つまり、15年とか20年とかは持たない代物なのである。ましてや50年とか100年なぞは論外なのである。

フラッシュメモリーのトンネル効果のより詳しい内容は、富山大学の前沢氏の講義ノートがとても参考になる。また、実際のデバイスの構造や基本原理、故障の原因などの説明は、株式会社Y-E Dataの本庄豊氏の論文も参考になる。

コントローラーが壊れる場合は結構あるようである。また、落としたり、叩いたり、曲げたりしてコントローラーとメモリ部分の配線が断線する場合もある。その場合には、メモ部分にはデータが残っているので、同じ商品を買ってきて、新品のコントローラを付け替えることで、読み出しができるようになることもあるらしい。海外のHPの中には、ハンダを使って、この付け替えを行う事例がいくつか報告されている。が、果たしてどのくらいの成功率があるかはまだ調査中である。

ということで、将来のチャレンジに備えて、売れ切れになる前に、同じUSBメモリを今のうちにもう一本、念のために注文しておくことにした。果たして、コントローラーの交換はうまくできるのか、そしてデータの復旧はできるのだろうか?(いまのところは、絶望モードである....)

2018年9月21日金曜日

絶縁体と超電導は紙一重

マイケル・ファラデーは絶縁体と導体の区別について

"insulation and ordinary conduction cannot be properly separated"

と、その論文で書き記している。

この一文は、現代の物理学者、特に凝縮系物理や固体物理を研究するものにとって、非常に含蓄が深い一文である。というのも、高温超伝導と絶縁体は「紙一重」のところに存在していると考えられているからだ。

中島貞雄先生が執筆した岩波新書「超伝導」にも、このことが記されている:超伝導の臨界温度を高くしようと思えば、ギャップエネルギーΔを大きくする必要がある。フェルミ面周辺に存在する状態のうちクーパーペアの形成に寄与するものを増やす、ということである。 このためには、電子間に働く(有効相互作用としての)引力を強くする必要があるが、あまりに引力が強くなりすぎると、(直感的だが)電子同士がネバネバと粘り着くような流体状態になってしまって、却って絶縁体に近づいてしまうのである。

そういえば、超伝導を世界で最初に発見したオネスのノーベル賞講演でも「(当初の研究の狙いは)金属の温度をどんどん下げていき、絶対零度に近づけていけば、金属を形成するいかなる粒子も完全に静止してしまうはずだから、電流の流れない完全な絶縁体が発現すると考えた。ところが、超低温下で発見したのは、電気抵抗が0になってしまう『超伝導状態』だったのである。」といった内容の箇所がある。

電流をよく流すもの、と電流をほとんど流さないもの、というのは、最初から理論的にも、実験的にも、実に紙一重のところにあって、様々な物質を作って試したときに、どちらに転ぶかは、現在のところ「神のみぞ知る」のである。

実際、常温で絶縁体として知られるようなセラミック系の物質(銅酸化物など) が、最初の高温超伝導物質であったし、最近ではグラフェンのシートを二枚重ねるときの角度によって、絶縁体になったり、超伝導体になったりと、極端な状態を右から左へワープする様に性質を変える様なデバイスも開発されている。

また、トポロジカル絶縁体とトポロジカル超伝導体は、同じ文脈で語られることも多い。

まさに、ファラデーの書いている通りではないかと感じるこの頃である。

"insulation and ordinary conduction cannot be properly separated"

と、その論文で書き記している。

この一文は、現代の物理学者、特に凝縮系物理や固体物理を研究するものにとって、非常に含蓄が深い一文である。というのも、高温超伝導と絶縁体は「紙一重」のところに存在していると考えられているからだ。

中島貞雄先生が執筆した岩波新書「超伝導」にも、このことが記されている:超伝導の臨界温度を高くしようと思えば、ギャップエネルギーΔを大きくする必要がある。フェルミ面周辺に存在する状態のうちクーパーペアの形成に寄与するものを増やす、ということである。 このためには、電子間に働く(有効相互作用としての)引力を強くする必要があるが、あまりに引力が強くなりすぎると、(直感的だが)電子同士がネバネバと粘り着くような流体状態になってしまって、却って絶縁体に近づいてしまうのである。

そういえば、超伝導を世界で最初に発見したオネスのノーベル賞講演でも「(当初の研究の狙いは)金属の温度をどんどん下げていき、絶対零度に近づけていけば、金属を形成するいかなる粒子も完全に静止してしまうはずだから、電流の流れない完全な絶縁体が発現すると考えた。ところが、超低温下で発見したのは、電気抵抗が0になってしまう『超伝導状態』だったのである。」といった内容の箇所がある。

電流をよく流すもの、と電流をほとんど流さないもの、というのは、最初から理論的にも、実験的にも、実に紙一重のところにあって、様々な物質を作って試したときに、どちらに転ぶかは、現在のところ「神のみぞ知る」のである。

実際、常温で絶縁体として知られるようなセラミック系の物質(銅酸化物など) が、最初の高温超伝導物質であったし、最近ではグラフェンのシートを二枚重ねるときの角度によって、絶縁体になったり、超伝導体になったりと、極端な状態を右から左へワープする様に性質を変える様なデバイスも開発されている。

また、トポロジカル絶縁体とトポロジカル超伝導体は、同じ文脈で語られることも多い。

まさに、ファラデーの書いている通りではないかと感じるこの頃である。

2018年9月15日土曜日

ファラデーの原論文を読む

マイケル・ファラデーは19世紀を代表する天才物理学者であり、その電磁気の研究でよく知られる。その影響力は現代社会において計り知れないものがある。例えば、先日起きた北海道のブラックアウトで注目された発電所であるが、一般に、火力発電所も、水力発電所も、原子力発電所も、ファラデーが発見した「電磁誘導の法則」によって発電を行なっているのは周知のとおりである。ちなみに、電磁誘導の法則を利用しない発電機構は、太陽光発電だけであり、それは光電効果(アインシュタインがノーベル賞を取った研究内容)で発電する。

さて、ファラデーの主要な論文は、王立協会(the Royal Society of London)が17世紀から出版する"Philosophical Transactions of the Royal Society of London"で読むことができる。今回はそのうち導体と絶縁体について論じたシリーズ12の論文

Michael Faraday,

Phil. Trans. R. Soc. Lond. (1838), 128, pp.125-168

を読んでみた(閲覧は無料である)。

この論文は、「電流/放電現象」には何種類かある、という書き出しから始まっており、その最初のカテゴリーである「通常伝導」についての議論が展開される。そこでは、キャベンディッシュもポワソンも、「伝導と絶縁という二つの概念の違いについての明確な説明を与えていない」という問題提起がなされる。これに対するファラデーの答えは、非常に控えめな書き方を採用してはいるが、心の中には確固とした信念があることが読み取れる。特に、1326段目の文章は重要であるので、引用してみたい。

続く文章では、その「一般的な法則」がどんなものになりそうか推論している。

エネルギーという言葉は使ってないが意訳ということで勘弁願いたい。現代物理の観点からすれば、「なんらかの粒子」というのは電子に他ならない。電圧やポテンシャルエネルギーの概念が採用されていないので、ちょっと読みにくいところもあるが、結局は電圧がかかると、原子に束縛されていた電子は、電場の作用により電離し、自由電子となって流れ始めるということである。この際、電流が流れる物質原子の結晶構造(バンド構造)によっては、電気抵抗が高くなったり、低くなったりして、絶縁体となったり、導体となったりするというわけだ。ファラデーは、もうこの段階で、電流とはどんな現象なのかほぼ完全に理解していたと言ってよいだろう。さすがである。

そして、次の文章が決定的である!

つまり、電気を通すものと、通さないものに分けるという、あの小学校の理科の授業は、ファラデーのこの論文に真っ向から論争を挑んでいる、ということなのである!

さて、ファラデーの主要な論文は、王立協会(the Royal Society of London)が17世紀から出版する"Philosophical Transactions of the Royal Society of London"で読むことができる。今回はそのうち導体と絶縁体について論じたシリーズ12の論文

Michael Faraday,

Phil. Trans. R. Soc. Lond. (1838), 128, pp.125-168

を読んでみた(閲覧は無料である)。

この論文は、「電流/放電現象」には何種類かある、という書き出しから始まっており、その最初のカテゴリーである「通常伝導」についての議論が展開される。そこでは、キャベンディッシュもポワソンも、「伝導と絶縁という二つの概念の違いについての明確な説明を与えていない」という問題提起がなされる。これに対するファラデーの答えは、非常に控えめな書き方を採用してはいるが、心の中には確固とした信念があることが読み取れる。特に、1326段目の文章は重要であるので、引用してみたい。

"All these considerations impress my mind strongly with the conviction, that insulation and ordinary conduction cannot be properly separated when we are examining into their nature; that is, into the general law or laws under which their phenomena are produced."この段落の前に議論していたのは、鯨油は誘電物質(電場に反応して分極、要は電荷を発生させる物質)であると同時に伝導体(つまり電気を通す物質)でもある、という議論や、ガラスや樹脂なども誘電物質かつ伝導体と言おうと思えば言えなくもないが、その程度は鯨油に比べ弱い、とかいった議論である。「こういった議論を踏まえると、物理的な性質の観点からみて、絶縁体(電気を通さない物質)と伝導体(電気を通す物質)とを分けるのは無理なのではないか?という気持ちに強く傾いていく」とファラデーは述べている。そして、「絶縁も伝導も、より一般的な法則によって共通に説明されるべき現象なのではないだろうか」とコメントしている。

続く文章では、その「一般的な法則」がどんなものになりそうか推論している。

They appear to me to consist in an action of contiguous particles dependent on the forces developed in electrical excitement; these forces bring the particles into a state of tension or polarity, which constitute both induction and insulation; and being in this state, the continuous particles have a power or capability of communicating their forces one to the other, by which they are lowered, and discharge occurs.「絶縁も伝導も、なんらかの粒子が存在し、その振る舞いによって説明されるべき現象ではないかと考える。この粒子は、電気的なエネルギー励起によって発生す力(電圧、あるいはポテンシャルエネルギーの勾配、つまり電場)に従って運動し、電流が流れる際には一種の緊張状態(励起状態)、すなわち分極状態、へと変化するのであろう。この緊張状態へ(エネルギー的に)上がった粒子は、電気的な相互作用を媒介して、脱励起を起こし、放電へと至るのである。」

エネルギーという言葉は使ってないが意訳ということで勘弁願いたい。現代物理の観点からすれば、「なんらかの粒子」というのは電子に他ならない。電圧やポテンシャルエネルギーの概念が採用されていないので、ちょっと読みにくいところもあるが、結局は電圧がかかると、原子に束縛されていた電子は、電場の作用により電離し、自由電子となって流れ始めるということである。この際、電流が流れる物質原子の結晶構造(バンド構造)によっては、電気抵抗が高くなったり、低くなったりして、絶縁体となったり、導体となったりするというわけだ。ファラデーは、もうこの段階で、電流とはどんな現象なのかほぼ完全に理解していたと言ってよいだろう。さすがである。

そして、次の文章が決定的である!

Every body appears to discharge; but the possesion of this capability in a greater or smaller degree in different bodies, makes them better or worse conductors, worse or better insulators; ....「全ての 物質は放電する(電気を通す)。ただ、物質の種類によって、電気を通す程度が大きかったり、小さかったりするだけである。絶縁体と呼んでみたり、導体と呼んでみたりするが、良い絶縁体と悪い導体は同じものであり、悪い絶縁体と良い導体も当然同じものの言い換えに過ぎないのである。」

つまり、電気を通すものと、通さないものに分けるという、あの小学校の理科の授業は、ファラデーのこの論文に真っ向から論争を挑んでいる、ということなのである!

2018年9月7日金曜日

北海道電力のホームページが復旧

北海道電力のwebサーバーが復旧したので、さっそく泊原発に関する文書を見てみた。

「電源を絶やさない」と題されたこの文書には

●外部電源の受動ルートの多重化

●代替用非常用発電機

など、大停電を経験する前にみたら「これでひと安心だ」と言ってしまうであろう項目が並んでいる。しかし、今回の大停電が実際に発生したという観点から、これらの項目を検証すると 「安心」とは程遠いことが浮き彫りになる。

最初の「受動ルートの多重化」であるが、これだけ読めば「念には念を」の感じを受けるが、実際には多重化されたその先は共通電源「苫東厚真火力発電所」だったわけだ。だから、大元が落ちれば、いくら受動ルートを多重化しても「電源は絶えてしまう」。報告書に満載の威勢の良い言葉というのは、こうやって落とし穴をはらんでいるのか、と感心した次第である。

代替用非常用発電機の項目には、その発電機が何時間稼働できるのか書いてない。停電が起きてもすぐに復旧できるという「常識」に支配され、「北海道の電源が何日も何日もすべて喪失される」ということをまったく想定していない。「非常時の対策」を書いているはずが、「常時の状況」を仮定して頭を動かしているのが よくわかる。

そういう意味では、東海原発の管理会社の方がきちんと考えているのがよくわかる。ちゃんと「一機につき八時間連続運転が可能」と明記されているからだ。

そもそも、不十分ではあっても、このような重要な文書が、アクセス殺到のためにサーバーがダウンし、肝心の災害時に参照できないというのは、大きな問題である。北海電力のリスク管理の体質が透けて見えてきた感じがする。

TVで見かけたのだが、前の気象庁の役人で、現在どこかの大学の教授になっている人が、最近の地震の震源の3次元分布図を見せてくれた。震源の分布がきれいにプレートの形をなぞっているのがわかる。今回の地震は浅いけれど、北米プレートと呼べるような場所で起きているのがみて取れた。太平洋プレートの沈降に引きずられて、歪みを溜め込んでいる場所のようにみえた。この先生は「今回の地震は始まりであって、これからやってくるもっと大きな地震へ至る「準備段階」みたい に考えることができる」とコメントした。もしかすると、来たる近い将来起きる、津波を伴う大地震のファンファーレが鳴ったのかもしれない。

東北の地震のときも、栗駒の山肌がえぐられるような大きな地震が起きた(岩手宮城内陸地震)。 2008年だから、東北の大震災の3年前である。山の崩れ方がよく似ている。

「電源を絶やさない」と題されたこの文書には

●外部電源の受動ルートの多重化

●代替用非常用発電機

など、大停電を経験する前にみたら「これでひと安心だ」と言ってしまうであろう項目が並んでいる。しかし、今回の大停電が実際に発生したという観点から、これらの項目を検証すると 「安心」とは程遠いことが浮き彫りになる。

最初の「受動ルートの多重化」であるが、これだけ読めば「念には念を」の感じを受けるが、実際には多重化されたその先は共通電源「苫東厚真火力発電所」だったわけだ。だから、大元が落ちれば、いくら受動ルートを多重化しても「電源は絶えてしまう」。報告書に満載の威勢の良い言葉というのは、こうやって落とし穴をはらんでいるのか、と感心した次第である。

代替用非常用発電機の項目には、その発電機が何時間稼働できるのか書いてない。停電が起きてもすぐに復旧できるという「常識」に支配され、「北海道の電源が何日も何日もすべて喪失される」ということをまったく想定していない。「非常時の対策」を書いているはずが、「常時の状況」を仮定して頭を動かしているのが よくわかる。

そういう意味では、東海原発の管理会社の方がきちんと考えているのがよくわかる。ちゃんと「一機につき八時間連続運転が可能」と明記されているからだ。

そもそも、不十分ではあっても、このような重要な文書が、アクセス殺到のためにサーバーがダウンし、肝心の災害時に参照できないというのは、大きな問題である。北海電力のリスク管理の体質が透けて見えてきた感じがする。

TVで見かけたのだが、前の気象庁の役人で、現在どこかの大学の教授になっている人が、最近の地震の震源の3次元分布図を見せてくれた。震源の分布がきれいにプレートの形をなぞっているのがわかる。今回の地震は浅いけれど、北米プレートと呼べるような場所で起きているのがみて取れた。太平洋プレートの沈降に引きずられて、歪みを溜め込んでいる場所のようにみえた。この先生は「今回の地震は始まりであって、これからやってくるもっと大きな地震へ至る「準備段階」みたい に考えることができる」とコメントした。もしかすると、来たる近い将来起きる、津波を伴う大地震のファンファーレが鳴ったのかもしれない。

東北の地震のときも、栗駒の山肌がえぐられるような大きな地震が起きた(岩手宮城内陸地震)。 2008年だから、東北の大震災の3年前である。山の崩れ方がよく似ている。

2018年9月6日木曜日

泊原発の外部電源は復旧したらしい

各報道機関の発表(たとえば東京新聞の記事はこちら)によると、泊原発への外部電源は復旧した模様。これで一安心(と思いたい)。

しかし、肝心の一般家庭への電力供給を差し置いて、冷却水の循環のためだけに泊原発を優先したこのやり方は、一部の人から苦情がでるに違いない。

原子力規制委員会では、泊原発再開に向けて北海道電力は非常に「よいプレゼン」をしていたようだが、やはりいろんな「想定外」のことが起きて、事故というのは起きるから(今回の断層地帯についてはあまり注意勧告は出ていなかったと思う)、北海道に原発を置くというのは、よくないことではないかと考える(苫小牧の火力発電所の停止が、どうして泊原発の危機を生んだのか、よく考えてみる必要がある。原子力規制委員会はこういう問題があることに気づいていたとは思えないので)。

多くの人が指摘しているように、この大地震と大停電が真冬の北海道で発生したら、大変なことになっていただろうし、北海道の電力の要が苫小牧の一箇所に集約されているというやり方は、危機管理、リスク分散の観点からどうだったのか、こちらも再検討が必要だろう。

しかし、肝心の一般家庭への電力供給を差し置いて、冷却水の循環のためだけに泊原発を優先したこのやり方は、一部の人から苦情がでるに違いない。

原子力規制委員会では、泊原発再開に向けて北海道電力は非常に「よいプレゼン」をしていたようだが、やはりいろんな「想定外」のことが起きて、事故というのは起きるから(今回の断層地帯についてはあまり注意勧告は出ていなかったと思う)、北海道に原発を置くというのは、よくないことではないかと考える(苫小牧の火力発電所の停止が、どうして泊原発の危機を生んだのか、よく考えてみる必要がある。原子力規制委員会はこういう問題があることに気づいていたとは思えないので)。

多くの人が指摘しているように、この大地震と大停電が真冬の北海道で発生したら、大変なことになっていただろうし、北海道の電力の要が苫小牧の一箇所に集約されているというやり方は、危機管理、リスク分散の観点からどうだったのか、こちらも再検討が必要だろう。

北海道の大停電に伴う泊原発の状況(3):苫東厚真火力発電所は復旧に一週間程度

つい先ほど、世耕大臣のtweetが更新された。苫東厚真火力発電所はタービン部分が発火しており、復旧に一週間以上かかるという。いわゆる「悲報」というやつである。

泊原発の非常用電源の燃料がもつことを祈るしかない... まずい状況になりつつある。

泊原発の非常用電源の燃料がもつことを祈るしかない... まずい状況になりつつある。

北海道の大停電に伴う泊原発の状況(2):火力発電所の状況と、泊原発の非常用電源の数

北海道の電力供給システムは、報道によると、苫小牧にある苫東厚真火力発電所が基礎となっていて、ここが動かなくなると北海道全域の電力供給に影響がでるそうである。いわゆる「ブラックアウト」しやすい体質であったということだ。

地震の揺れを感知して、この火力発電所は停止したらしいが、ここが止まるとその歪みが北海道全域に波及してしまうようだ。それが実際に本日発生し、北海道の火力発電所が全て停止、という状況になってしまったようだ。

当初は、水力発電所の電気を使って、苫小牧の火力発電所を再稼働し、順次北海道内の火力発電所を再稼働していく方針であったが、苫東厚真火力発電所の施設本体に損壊が見つかったそうで(それがどういう損壊はわからない、深刻なのか、軽微なのか?)、当初の計画は実行できないことになった。

停電の解消して原発を危機から救う作戦は、したがって、当面は実行できない見込みとなり、心配な状況が続く。

日経の過去の記事に次のようなものがあった:泊原発は2015年に貯水設備を増設。電源がなくとも(重力の作用で)冷却水を一週間程度は供給できる。

北海道電力のホームページで、泊原発のスペックを調べようと思ったが、アクセスが殺到したようで、現在サーバーはダウンしている。 代わりに、原子力規制委員会が公表している安全アセスメントに関する文書を参考にすることにした。

この文書によると、非常用電源は各原子炉に2台付属している。泊原発は3機の原子炉があるので、6台ということになる。また、移動用の電源車両も複数準備してあるそうである。これが本当なら、確かに一週間は電源なしでも持ちこたえられそうな気がする。

少し安心した...

地震の揺れを感知して、この火力発電所は停止したらしいが、ここが止まるとその歪みが北海道全域に波及してしまうようだ。それが実際に本日発生し、北海道の火力発電所が全て停止、という状況になってしまったようだ。

当初は、水力発電所の電気を使って、苫小牧の火力発電所を再稼働し、順次北海道内の火力発電所を再稼働していく方針であったが、苫東厚真火力発電所の施設本体に損壊が見つかったそうで(それがどういう損壊はわからない、深刻なのか、軽微なのか?)、当初の計画は実行できないことになった。

停電の解消して原発を危機から救う作戦は、したがって、当面は実行できない見込みとなり、心配な状況が続く。

日経の過去の記事に次のようなものがあった:泊原発は2015年に貯水設備を増設。電源がなくとも(重力の作用で)冷却水を一週間程度は供給できる。

北海道電力のホームページで、泊原発のスペックを調べようと思ったが、アクセスが殺到したようで、現在サーバーはダウンしている。 代わりに、原子力規制委員会が公表している安全アセスメントに関する文書を参考にすることにした。

この文書によると、非常用電源は各原子炉に2台付属している。泊原発は3機の原子炉があるので、6台ということになる。また、移動用の電源車両も複数準備してあるそうである。これが本当なら、確かに一週間は電源なしでも持ちこたえられそうな気がする。

少し安心した...

北海道の大停電に伴う泊原発の状態

今朝未明(2018年9月6日午前3時ごろ)に、北海道で起きた大地震により、現在北海道全域が停電している。大停電、いわゆる「ブラックアウト」状態である。

これにより、北海道の岩内(ニセコの近く)に近い場所にある泊原発の電源が喪失となった。福島原発が爆発した時を思い起こさせる嫌な展開である。ただ、現在は非常用のディーゼル発電機が作動し、それを電源として使用済み燃料のための冷却システムを稼働している。

使用済み燃料というのは、使用前の核燃料に比べて、圧倒的な放射能強度を持ち、そこから出てくる崩壊熱はたいていの金属を溶かしてしまうような高温(数千度)を発生するため、冷却する必要があるのだ。日本の主な原発は水冷式を採用している。水は100度(ただし、1気圧の場合。もし台風が近づいているならもう少し低い沸点になるはず)で沸騰してしまうので、水を循環させて常に冷たい水を供給する必要がある。

したがって、電源喪失というのは、使用済み燃料の安全管理の観点からすると、最大の問題であるといえる。もし、非常用電源の燃料が尽きてしまえば、冷却用の水はみるみる沸騰して干上がり、灼熱の放射能物質は遮蔽壁を溶かすことになるだろう。そこから染み出す使用済み燃料の中には、揮発性の放射性物質、例えばヨウ素131とか、セシウム137とか...嫌な名前が再登場することになる。こうなると、付近の放射能汚染が発生する。特にヨウ素131は空気や水(川、海、雨)に溶け込んで、子供達の体に入り込むと、深刻な内部被曝を引き起こし、甲状腺癌の発生リスクが上昇する。また北海道以外に住む人にも影響は発生するだろう。それは、北海道の農産物(牛乳、チーズ、ヨーグルト、牛肉、羊肉、鶏肉、それに野菜など)に対する放射能汚染が広がり、「風評被害」も発生したりして、食生活が混乱する可能性は大いにある。

多くの人が気になるのは、この発電機があと何時間もつのか?そして、北海道電力による電気の復旧は間に合うのか?ということであろう。北海道電力の状況を知ることは、現場の担当者でもはっきりしたことは言えないだろうから、そちらを調べるのは後にして、まずは非常用ディーゼル発電機の稼働限界時間について調べてみることにした。

まだ直接の情報は見つかっていないが、東海原発を管理する「げんでん」(日本原子力発電株式会社)の説明文が見つかったので、ここに引用しておこう。

この文書によると、東海原発の非常用電源一機につき八時間の連続運転が可能であるという。一つの発電機で、東海原発の冷却システムのすべてを作動させることができるという。電源は全部で3機あるので、二十四時間、すなわち1日は連続運転させることが可能だという。また、施設内の貯蔵タンクからの補給が可能であれば、一週間以上の連続運転が可能だと説明されている(福島のケースで考えると、このあたりが実際には問題となるはずで、現実にはホースが破れたとか、つなぎ目が変形して入らないとか、タンクにヒビが入って貯蔵タンクは空になったとか、いろいろな問題が起きる可能性はあろう)。毎日新聞の報道でも「一週間程度」という数字は出ているし、世耕経産省大臣のtwitterにも(根拠は薄弱だが)「一週間分は確保している」と書いてある。(追記:毎日新聞は、さきほど非常用電源の継続時間を「10日間」に変更した。)

この文章を書いている最中に、世耕大臣による新たなtweetがあり、「苫東厚真火力発電所に損壊が発見された」ということである。北海道電力による電源の復旧はまだ先になりそうで、こちらはかなり心配である。

泊原発のスペックに関する調査は引き続き行うことにして、とりあえずはここまでわかったことをまとめてみた。

これにより、北海道の岩内(ニセコの近く)に近い場所にある泊原発の電源が喪失となった。福島原発が爆発した時を思い起こさせる嫌な展開である。ただ、現在は非常用のディーゼル発電機が作動し、それを電源として使用済み燃料のための冷却システムを稼働している。

使用済み燃料というのは、使用前の核燃料に比べて、圧倒的な放射能強度を持ち、そこから出てくる崩壊熱はたいていの金属を溶かしてしまうような高温(数千度)を発生するため、冷却する必要があるのだ。日本の主な原発は水冷式を採用している。水は100度(ただし、1気圧の場合。もし台風が近づいているならもう少し低い沸点になるはず)で沸騰してしまうので、水を循環させて常に冷たい水を供給する必要がある。

したがって、電源喪失というのは、使用済み燃料の安全管理の観点からすると、最大の問題であるといえる。もし、非常用電源の燃料が尽きてしまえば、冷却用の水はみるみる沸騰して干上がり、灼熱の放射能物質は遮蔽壁を溶かすことになるだろう。そこから染み出す使用済み燃料の中には、揮発性の放射性物質、例えばヨウ素131とか、セシウム137とか...嫌な名前が再登場することになる。こうなると、付近の放射能汚染が発生する。特にヨウ素131は空気や水(川、海、雨)に溶け込んで、子供達の体に入り込むと、深刻な内部被曝を引き起こし、甲状腺癌の発生リスクが上昇する。また北海道以外に住む人にも影響は発生するだろう。それは、北海道の農産物(牛乳、チーズ、ヨーグルト、牛肉、羊肉、鶏肉、それに野菜など)に対する放射能汚染が広がり、「風評被害」も発生したりして、食生活が混乱する可能性は大いにある。

多くの人が気になるのは、この発電機があと何時間もつのか?そして、北海道電力による電気の復旧は間に合うのか?ということであろう。北海道電力の状況を知ることは、現場の担当者でもはっきりしたことは言えないだろうから、そちらを調べるのは後にして、まずは非常用ディーゼル発電機の稼働限界時間について調べてみることにした。

まだ直接の情報は見つかっていないが、東海原発を管理する「げんでん」(日本原子力発電株式会社)の説明文が見つかったので、ここに引用しておこう。

この文書によると、東海原発の非常用電源一機につき八時間の連続運転が可能であるという。一つの発電機で、東海原発の冷却システムのすべてを作動させることができるという。電源は全部で3機あるので、二十四時間、すなわち1日は連続運転させることが可能だという。また、施設内の貯蔵タンクからの補給が可能であれば、一週間以上の連続運転が可能だと説明されている(福島のケースで考えると、このあたりが実際には問題となるはずで、現実にはホースが破れたとか、つなぎ目が変形して入らないとか、タンクにヒビが入って貯蔵タンクは空になったとか、いろいろな問題が起きる可能性はあろう)。毎日新聞の報道でも「一週間程度」という数字は出ているし、世耕経産省大臣のtwitterにも(根拠は薄弱だが)「一週間分は確保している」と書いてある。(追記:毎日新聞は、さきほど非常用電源の継続時間を「10日間」に変更した。)

この文章を書いている最中に、世耕大臣による新たなtweetがあり、「苫東厚真火力発電所に損壊が発見された」ということである。北海道電力による電源の復旧はまだ先になりそうで、こちらはかなり心配である。

泊原発のスペックに関する調査は引き続き行うことにして、とりあえずはここまでわかったことをまとめてみた。

2018年9月4日火曜日

高尾自然科学博物館の閉館と再開

シムライノデの(唯一の)群生地を東京で発見した渡嘉敷裕氏の所属を調べているうちに、東京都立高尾自然科学博物館のことについて知ることとなった。渡嘉敷氏はこの博物館に所属していたと思われる(博物館の沿革を読むと、どうやら館長ではなかったようだ)。

この博物館は平成16年、すなわち2004年に廃館となっている。理由は東京都の財政難であった。この時期の都知事は誰か調べてみると、またもや登場、石原慎太郎氏である。渡嘉敷氏の研究拠点を奪ったのも、渡嘉敷氏が発見したシムライノデの群生地を破壊するよう指示したのも石原氏だったということだ。調べていて、これにはショックを受けた。

ただ、高尾、多摩の人々の温かい支援を受けて、この博物館は2015年に「Takao 599 museum」として再開したのは、嬉しい限りである。貴重な資料、標本、所蔵品がそのまま移管されたようで、一安心である。一方で、ブラジルの国立博物館は気の毒である。この火事も予算削減が原因で、そのきっかけがオリンピック開催による財政難だというから、石原さんと関係ないわけではないかもしれない。

この博物館は平成16年、すなわち2004年に廃館となっている。理由は東京都の財政難であった。この時期の都知事は誰か調べてみると、またもや登場、石原慎太郎氏である。渡嘉敷氏の研究拠点を奪ったのも、渡嘉敷氏が発見したシムライノデの群生地を破壊するよう指示したのも石原氏だったということだ。調べていて、これにはショックを受けた。

ただ、高尾、多摩の人々の温かい支援を受けて、この博物館は2015年に「Takao 599 museum」として再開したのは、嬉しい限りである。貴重な資料、標本、所蔵品がそのまま移管されたようで、一安心である。一方で、ブラジルの国立博物館は気の毒である。この火事も予算削減が原因で、そのきっかけがオリンピック開催による財政難だというから、石原さんと関係ないわけではないかもしれない。

シムライノデについて(2):発見の経緯

シムライノデについて、もう少し学術的な面を調べてみた。参考にしたのは、この論文である。

芹沢俊介「日本産イノデ類の新種および雑種」植物研究雑誌(1979年)

Shunsuke Serizawa, "New species and hybrids of the Japanese Polystichum polyblepharum group", Journal of Japanese Botany, Vol.54, No.5 (1979)

この論文によると、発見は1965年である。つまり人類がその存在に気づいてから、わずかに半世紀をちょっとだけ上回っただけである。

発見者は志村義雄氏とある。おそらく静岡大学教育学部生物学教室に所属していたお方である。ネットで見つかるシダ類に関する出版物の豊富さから推測するに、日本のシダ研究の第一人者のお一人であったと思う。シムライノデの「シムラ」というのは発見者の名前であった。

シムライノデが最初に見つかった場所は静岡県御殿場市との記述であるが、現在静岡県では「絶滅した」と報告されている。志村氏が発見した場所には10株ほどがあったそうだが、その場所には現在一株も残っていないのだろう。環境省が2000年に発表した「維管束植物レッドリスト」では絶滅危惧IA類(CR)に記録されている。もし今回の伐採で自然生息が消滅するならば、次回の改訂版には「野生絶滅(EW)」に 分類されてしまうのではないだろうか?

志村氏の発見の後、渡嘉敷裕氏(この文献によると、旧「東京都高尾自然科学博物館」の学芸員のお方のようである) によって東京都多摩地域の山間地で群生地が発見された。この群生地というのが今回伐採されてしまった場所だと思われる。つまり、その後の研究/探索にもかかわらず、他の群生地は見つからなかったということだろう(あるいは見つかっても機密にされた可能性が高い)。

発見地 で採取された標本をみると、葉長が70cmにもなるものがあり、大型のシダと思われる。その後、神奈川県と中国浙江省でも発見されたという。この二箇所に現在も生息しているかどうかは不明である。神奈川県の個体の一部は標本にされ、東京大学農学部に所蔵されているそうである。

面白いことに、多摩のこの群生地で、シムライノデによく似たもう一つの新種が1970年に発見されている。これはトウキョウイノデと名付けられた。このシダも今回の伐採で絶滅の危機に瀕しているはずであるが、国立科学博物館の海老原氏の記述にはトウキョウイノデに関しては全く触れられていない。もしかしたら、こちらは後に広範囲に発見されているのかもしれない。

芹沢俊介「日本産イノデ類の新種および雑種」植物研究雑誌(1979年)

Shunsuke Serizawa, "New species and hybrids of the Japanese Polystichum polyblepharum group", Journal of Japanese Botany, Vol.54, No.5 (1979)

この論文によると、発見は1965年である。つまり人類がその存在に気づいてから、わずかに半世紀をちょっとだけ上回っただけである。

発見者は志村義雄氏とある。おそらく静岡大学教育学部生物学教室に所属していたお方である。ネットで見つかるシダ類に関する出版物の豊富さから推測するに、日本のシダ研究の第一人者のお一人であったと思う。シムライノデの「シムラ」というのは発見者の名前であった。

シムライノデが最初に見つかった場所は静岡県御殿場市との記述であるが、現在静岡県では「絶滅した」と報告されている。志村氏が発見した場所には10株ほどがあったそうだが、その場所には現在一株も残っていないのだろう。環境省が2000年に発表した「維管束植物レッドリスト」では絶滅危惧IA類(CR)に記録されている。もし今回の伐採で自然生息が消滅するならば、次回の改訂版には「野生絶滅(EW)」に 分類されてしまうのではないだろうか?

志村氏の発見の後、渡嘉敷裕氏(この文献によると、旧「東京都高尾自然科学博物館」の学芸員のお方のようである) によって東京都多摩地域の山間地で群生地が発見された。この群生地というのが今回伐採されてしまった場所だと思われる。つまり、その後の研究/探索にもかかわらず、他の群生地は見つからなかったということだろう(あるいは見つかっても機密にされた可能性が高い)。

発見地 で採取された標本をみると、葉長が70cmにもなるものがあり、大型のシダと思われる。その後、神奈川県と中国浙江省でも発見されたという。この二箇所に現在も生息しているかどうかは不明である。神奈川県の個体の一部は標本にされ、東京大学農学部に所蔵されているそうである。

面白いことに、多摩のこの群生地で、シムライノデによく似たもう一つの新種が1970年に発見されている。これはトウキョウイノデと名付けられた。このシダも今回の伐採で絶滅の危機に瀕しているはずであるが、国立科学博物館の海老原氏の記述にはトウキョウイノデに関しては全く触れられていない。もしかしたら、こちらは後に広範囲に発見されているのかもしれない。

シムライノデについて:トルメキアの狸の正体

シムライノデについてもう少し調べてみた。

前回の記事で「 国立科学博物館は種の保存を試みていないようだ」と書いたが、それは誤りであった。まずはこの点について訂正しておこうと思う。新聞などの報道には全く触れられていなかったが、よく調べると国立科学博物館の「研究室コラム」というweb pageに記述があった。伐採寸前の数十株がレスキューされたとのことで、ちょっと安心した。保護された株は、筑波実験植物園(筑波大学ではなくて、国立科学博物館に所属)と、東京都植物多様性センター(今回初めて聞いた研究施設だったが、よく調べると調布の神代植物園であった)に待避しているそうである。称賛に値すると思う。

この文書によると、シムライノデに関して研究していたのは、国立科学博物館の植物研究部という部門らしい。また、このコラムを執筆したのは植物研究部の海老原淳博士で、シダ植物の分類学が専門だということである。おそらく、今回のシムライノデ救出作戦の中心人物ではないだろうか?

素晴らしいと思ったのは、シムライノデの自生地の近くに住んでいると思われるアマチュアの研究者(あるいは住民?)の方々が、貴重な森が東京都によって伐採されるという情報をいち早く入手し、それを海老原さんに連絡したことである。これによって、救出が成功したといえる。称賛である。

そして、毎日新聞やその他の報道ではよくわからなかった伐採を実行した東京都の団体の正体であるが、科学博物館の記事によってよくわかった:かつての石原慎太郎東京都知事がその在任中に 突然花粉症を発症した際に、彼が「東京都の杉は全部切ってしまえ!」と命じたあの政策が引き金となっていたのだ。

石原都政で憶えているもの:カラスがゴミを荒らす問題には「カラスの殺処分」、都立大の教授会が気に食わなければ、「古い都立大はお取り潰して、首都大学東京へと、施設と人身刷新」(これは最近、小池現知事により都立大に戻されることが決定したようだ)、そのほか、大赤字を垂れ流して破綻した新東京銀行の設立などなど。強権を発動して無理矢理実行したものの、大失敗したものがすぐに頭をよぎる。うまくいったのは、東京マラソンぐらいか?(いや、もうひとつあった。私が一番石原さんの政策で評価しているのが、ディーゼル車の東京都内走行禁止である。ああいう短絡的だが、実行力のある施策は小池さんには無理だろう)。築地から豊洲への市場移転も、どす黒い問題があることが発覚したのも記憶に新しい。

確かに花粉症に苦しむ人は多く、その症状の直接の引き金になるのは杉花粉である。したがって、杉花粉をなくしてしまえば花粉症が防げると(短絡的な人は)考えたくなるだろう。しかし、杉が名産である紀伊半島や秋田などで花粉症の人が殊更多いという話はあまり聞かない。私が思うに、花粉症というのは大気汚染や飲料水の汚染、さらには添加物を含んだ食品の大量摂取とか、不規則な生活リズムなどによって体が弱り、免疫系統がギリギリまで追い詰められたところへ、最後の一撃として杉花粉がアレルギー症状を発生させるのではないか?産業革命以前の自然環境の復帰や、環境汚染の克服などが優先されるべきであって、こういう諸々の研究成果を待たずに、杉林を一気に切りはらうというやり方は、科学的にはあまりにも幼稚なアプローチに見える。(杉林を伐採したあとの治水治山に関しては、さすがの東京都も考えていたようで、「花粉の少ない杉」の植林を計画していたようで、そこは評価できる。)

石原元都知事の花粉症治療のために、杉の林を皆伐採して花粉の少ない杉へ置換した結果、かけがえのないシムライノデが絶滅したとしたら、歴史家はこのことを「愚行」と書くのか、それとも「善行」と書き残すのであろうか?

前回の記事で「 国立科学博物館は種の保存を試みていないようだ」と書いたが、それは誤りであった。まずはこの点について訂正しておこうと思う。新聞などの報道には全く触れられていなかったが、よく調べると国立科学博物館の「研究室コラム」というweb pageに記述があった。伐採寸前の数十株がレスキューされたとのことで、ちょっと安心した。保護された株は、筑波実験植物園(筑波大学ではなくて、国立科学博物館に所属)と、東京都植物多様性センター(今回初めて聞いた研究施設だったが、よく調べると調布の神代植物園であった)に待避しているそうである。称賛に値すると思う。

この文書によると、シムライノデに関して研究していたのは、国立科学博物館の植物研究部という部門らしい。また、このコラムを執筆したのは植物研究部の海老原淳博士で、シダ植物の分類学が専門だということである。おそらく、今回のシムライノデ救出作戦の中心人物ではないだろうか?

素晴らしいと思ったのは、シムライノデの自生地の近くに住んでいると思われるアマチュアの研究者(あるいは住民?)の方々が、貴重な森が東京都によって伐採されるという情報をいち早く入手し、それを海老原さんに連絡したことである。これによって、救出が成功したといえる。称賛である。

そして、毎日新聞やその他の報道ではよくわからなかった伐採を実行した東京都の団体の正体であるが、科学博物館の記事によってよくわかった:かつての石原慎太郎東京都知事がその在任中に 突然花粉症を発症した際に、彼が「東京都の杉は全部切ってしまえ!」と命じたあの政策が引き金となっていたのだ。

石原都政で憶えているもの:カラスがゴミを荒らす問題には「カラスの殺処分」、都立大の教授会が気に食わなければ、「古い都立大はお取り潰して、首都大学東京へと、施設と人身刷新」(これは最近、小池現知事により都立大に戻されることが決定したようだ)、そのほか、大赤字を垂れ流して破綻した新東京銀行の設立などなど。強権を発動して無理矢理実行したものの、大失敗したものがすぐに頭をよぎる。うまくいったのは、東京マラソンぐらいか?(いや、もうひとつあった。私が一番石原さんの政策で評価しているのが、ディーゼル車の東京都内走行禁止である。ああいう短絡的だが、実行力のある施策は小池さんには無理だろう)。築地から豊洲への市場移転も、どす黒い問題があることが発覚したのも記憶に新しい。

確かに花粉症に苦しむ人は多く、その症状の直接の引き金になるのは杉花粉である。したがって、杉花粉をなくしてしまえば花粉症が防げると(短絡的な人は)考えたくなるだろう。しかし、杉が名産である紀伊半島や秋田などで花粉症の人が殊更多いという話はあまり聞かない。私が思うに、花粉症というのは大気汚染や飲料水の汚染、さらには添加物を含んだ食品の大量摂取とか、不規則な生活リズムなどによって体が弱り、免疫系統がギリギリまで追い詰められたところへ、最後の一撃として杉花粉がアレルギー症状を発生させるのではないか?産業革命以前の自然環境の復帰や、環境汚染の克服などが優先されるべきであって、こういう諸々の研究成果を待たずに、杉林を一気に切りはらうというやり方は、科学的にはあまりにも幼稚なアプローチに見える。(杉林を伐採したあとの治水治山に関しては、さすがの東京都も考えていたようで、「花粉の少ない杉」の植林を計画していたようで、そこは評価できる。)

石原元都知事の花粉症治療のために、杉の林を皆伐採して花粉の少ない杉へ置換した結果、かけがえのないシムライノデが絶滅したとしたら、歴史家はこのことを「愚行」と書くのか、それとも「善行」と書き残すのであろうか?

2018年9月3日月曜日

シムライノデとその生息地の壊滅

シムライノデについての報道(毎日新聞2018.Aug.21) に衝撃を受けた人は結構多いのではないだろうか? 腐海の森を焼き払おうとする一連の「愚行シーン」が宮崎駿の「ナウシカ」に出てくるが、それを思い出させる。

トルメキアのクシャナやペジテのリーダーのように、資金力のあるもの、政治的に力のあるものは、ついつい自分のことを「偉い」と思ってしまいがちで、なにをやっても褒められると考えたくなるものだが、自然科学の「偉さ」は金や実用性だけでは測れないものがある(例えば、「腐海遊び」と称される、ナウシカが独自に解明した腐海の研究など)。研究資金に困窮している科学者が、崇高で貴重な研究をしていることは多いし、「(日常の生活に)役立つ」ことが必ずしも「文化の水準」と同義であるとはいえない(むしろ非常に弱い相関でしかないことが多いのではないか?)ことを知ってもらいたいと切に思う。今回のシムライノデの問題は、異なる集団における「偉さ」の定義が平行線のように噛み合わないことに原因がある。

シムライノデは目立たない、控えめな風貌のシダ植物である。実際に野山で見たことはないし、写真でみたこともほとんどない。山で見かけたって同定はできない。だいたい、この記事が出るまで、その存在についてはまったく知らなかった。

東京の住宅地にはイヌシダという、日本原産の、案外よいシダが生えているのは知っている(wikipediaによれば、分布はユーラシア大陸東部とその沿岸諸島、つまりアジア東部だという)。英国のある造園家は「(東京のガーデナーが)イヌシダを目の敵にして必死に引っこ抜き、その跡地にガーデンセンターで買ってきたポット苗を植えるのは笑止千万だ」と評しているほどヨーロッパ人にはイヌシダはエキゾチックな観葉植物に見えるらしい。信州の山林で見かける大型のシダ、例えばヤマドリゼンマイだったり、クサソテツ(コゴミ)は信州の山なら無数に生えていて、あれをガーデンセンターで買う気はまったく起きないが、通信販売で買うと結構な値段がする。また、ゼンマイやワラビは、英国の森では採り放題である(現地人にあれを食べる風習はない)。

シムライノデは数が少なく珍しい、つまり希少である、というところが最大の問題である。写真でみても、私にはイヌシダと区別はつかないし、ヤマドリゼンマイのように見栄えはしないし、クサソテツやワラビのように食べられるわけでもない。しかし、多摩地方近辺の限られた森にしか育たない、と言われれば採集に行きたくなるし、高値をつけて買いたくもなる。が、その一方で「雑草」にしか思えない人は、草刈り鎌で切り払うだろうし、除草剤を撒き散らして枯らしてしまうのかもしれない。

今回の問題も、多くの報道で「盗掘を恐れるあまりに繁茂地を隠した挙句、無知な人間に切り払われて壊滅状態となってしまった」と解説している。難しい問題だと思った。

英国なら、すかさず採取してKew Gardenで栽培しながら(DNA保存やその他のあらゆる科学的手段を使って)種(しゅ)の保存を試みることだろう。日本の場合には、国立科学博物館の研究員が、シムライノデが生息する「秘密の森」に関していろいろ把握していたらしいが、その森を買い取って研究林にしたり、生育環境について研究を行い、東大や筑波大の実験林で栽培/保護したり、といったことはやっていなかったようだ。

政府は、こういう「科学」に惜しみなく研究費を投入するべきだ。島国である日本には貴重な植物が多く、19世紀からヨーロッパ諸国の「植物狩り(プラントハンティング)」の格好の標的であった。牧野博士も、自分の自宅に野草を集めてきて種の保存と確保の努力に全力を費やしている。ボヤボヤしていると、世界中のみんなに持って行かれた上、自分では絶滅させて「持っていない」なんていう恥ずかしいことにもなりかねない。

トルメキアのクシャナやペジテのリーダーのように、資金力のあるもの、政治的に力のあるものは、ついつい自分のことを「偉い」と思ってしまいがちで、なにをやっても褒められると考えたくなるものだが、自然科学の「偉さ」は金や実用性だけでは測れないものがある(例えば、「腐海遊び」と称される、ナウシカが独自に解明した腐海の研究など)。研究資金に困窮している科学者が、崇高で貴重な研究をしていることは多いし、「(日常の生活に)役立つ」ことが必ずしも「文化の水準」と同義であるとはいえない(むしろ非常に弱い相関でしかないことが多いのではないか?)ことを知ってもらいたいと切に思う。今回のシムライノデの問題は、異なる集団における「偉さ」の定義が平行線のように噛み合わないことに原因がある。

シムライノデは目立たない、控えめな風貌のシダ植物である。実際に野山で見たことはないし、写真でみたこともほとんどない。山で見かけたって同定はできない。だいたい、この記事が出るまで、その存在についてはまったく知らなかった。

東京の住宅地にはイヌシダという、日本原産の、案外よいシダが生えているのは知っている(wikipediaによれば、分布はユーラシア大陸東部とその沿岸諸島、つまりアジア東部だという)。英国のある造園家は「(東京のガーデナーが)イヌシダを目の敵にして必死に引っこ抜き、その跡地にガーデンセンターで買ってきたポット苗を植えるのは笑止千万だ」と評しているほどヨーロッパ人にはイヌシダはエキゾチックな観葉植物に見えるらしい。信州の山林で見かける大型のシダ、例えばヤマドリゼンマイだったり、クサソテツ(コゴミ)は信州の山なら無数に生えていて、あれをガーデンセンターで買う気はまったく起きないが、通信販売で買うと結構な値段がする。また、ゼンマイやワラビは、英国の森では採り放題である(現地人にあれを食べる風習はない)。

シムライノデは数が少なく珍しい、つまり希少である、というところが最大の問題である。写真でみても、私にはイヌシダと区別はつかないし、ヤマドリゼンマイのように見栄えはしないし、クサソテツやワラビのように食べられるわけでもない。しかし、多摩地方近辺の限られた森にしか育たない、と言われれば採集に行きたくなるし、高値をつけて買いたくもなる。が、その一方で「雑草」にしか思えない人は、草刈り鎌で切り払うだろうし、除草剤を撒き散らして枯らしてしまうのかもしれない。

今回の問題も、多くの報道で「盗掘を恐れるあまりに繁茂地を隠した挙句、無知な人間に切り払われて壊滅状態となってしまった」と解説している。難しい問題だと思った。

英国なら、すかさず採取してKew Gardenで栽培しながら(DNA保存やその他のあらゆる科学的手段を使って)種(しゅ)の保存を試みることだろう。日本の場合には、国立科学博物館の研究員が、シムライノデが生息する「秘密の森」に関していろいろ把握していたらしいが、その森を買い取って研究林にしたり、生育環境について研究を行い、東大や筑波大の実験林で栽培/保護したり、といったことはやっていなかったようだ。

政府は、こういう「科学」に惜しみなく研究費を投入するべきだ。島国である日本には貴重な植物が多く、19世紀からヨーロッパ諸国の「植物狩り(プラントハンティング)」の格好の標的であった。牧野博士も、自分の自宅に野草を集めてきて種の保存と確保の努力に全力を費やしている。ボヤボヤしていると、世界中のみんなに持って行かれた上、自分では絶滅させて「持っていない」なんていう恥ずかしいことにもなりかねない。

2018年8月8日水曜日

台風12号の進路

台風12号は、日本列島を東から西に向かって通常とは逆向きに移動したが、これは史上初めてのタイプの台風ではないだろうか?(確認しようと思えば、気象庁のこのホームページでやれないことはないのだが...)そういえば、今年は観測史上初めて関東甲信越が、西日本より先に梅雨明けした。これも「逆転」の現象と関連しているのだろうか?

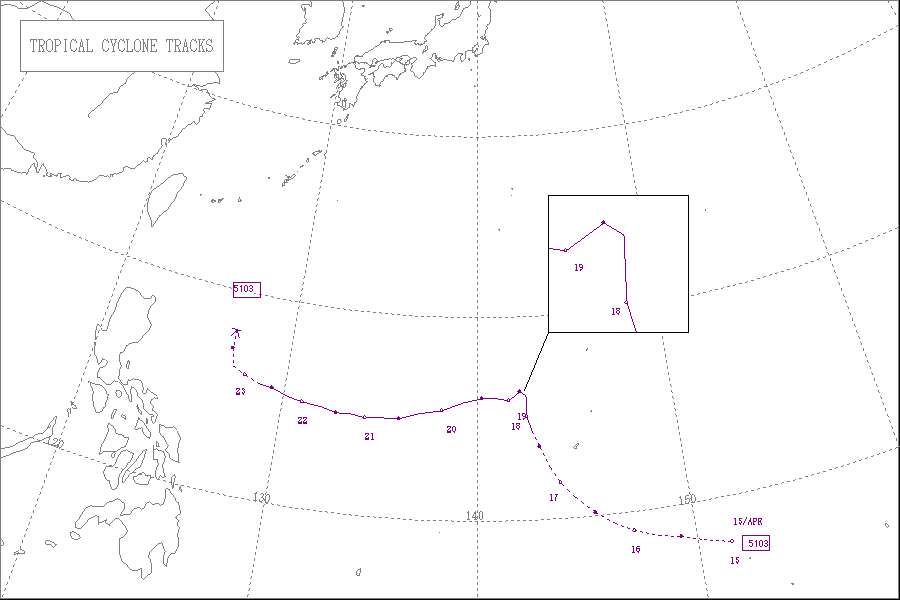

気象庁の「過去の台風経路」のデータをパラパラとみてみると、台風自体の経路としては東から西に「逆走」するものは珍しくない。それどころか、たくさん存在する。たとえば、昭和二十六年(1951年)の台風3号(4月15日発生,4月23日消滅)はフィリピンの東の海上を東から西に向かって「逆走」している。

そもそも、赤道近くの太平洋で発生する台風は「逆走」することで、日本に次第に接近してくる。 それが、ジェット気流に接近するにつれて移動方向が西から東に転回する。この転回のおかげで、今までは日本の上で「順走」すなわち西から東に移動していたのだった。

今回の台風11号の逆走は、かつての典型的な赤道付近の気圧配置が、日本列島近くにまで北上し、かつ、ジェット気流が北極方向に逃げて行ってしまった結果と推測できる。つまり、かなり大雑把に言えば、上述の1951年に熱帯で起きていた状況が、現在では日本列島付近まで北上していると言えるのではないだろうか? 海水温の上昇に伴う気圧配置の北方へのシフト、これが今回の台風逆走に関連する「地球規模の温暖化」というやつの本質なのではないだろうか?

ところで、台風12号は逆走の挙句に、九州の南の海上で反時計周りにくるっと一回転した。この動きを気象庁のスーパーコンピューターがどのように予報したか振り返って見ると、面白いことがわかる。

7月29日の段階で台風の目は有明湾の奥、佐賀市付近にあった。ここから南下して東シナ海へ抜ける予報は納得のいくものであったが、驚いたのは、その後、屋久島の北西の海上でkink(微分不可能な折れ線)をなして、急に進行方向を変えるというスーパーコンピューターの計算結果であった。テレビの気象予報士は「これはありえない」と信じていないようだった。

台風の進路だって、一応は運動方程式に似たような微分方程式を解いて計算するんだろうから、滑らかな連続曲線になるはずだと多くの人は考えるだろう。実際、今までの台風の進路で滑らかでないものはなかったと記憶している。

気象庁に勤める友人の一人は、スーパーコンピュターを用いた数値予報に関わっているのだが、この友人によると、なかなか物理学の原理から正確な数値予報をすることは難しく、どうしても現象論的な項、すなわち「現実とつじつまを合わせるための項」をたくさん加えざるをえないと言っていた。とすると、不自然な台風進路の予想が出てきても、おかしくはないだろう。

ということで、さすがのスーパーコンピュータも、過去のデータの蓄積をもとに予想することができず、ついに「お手上げ」になってしまったのだろうと、最初は思った。この段階で、台風の進路を滑らかに外挿して考えれば、九州の東を南下、鹿児島の南で東に向きを転回し、Uターンするような形でループを描きつつ、東進するだろうと思われた。つまり、再び太平洋に戻るだろうと考えた。

ところが、最初の図にあるように、結果は豚のしっぽのように小さな弧を描いて、大陸の方へ進んで言ったのである。kinkのある進路予想と、実際の進路を重ねて見たら、驚きの結果が待っていた。

なんと、実際の進路の「豚のしっぽ」を取り除いた部分が、キンクの進路予想とぴったり一致していたのであった!つまり、コンピュータはループの部分を平均化してしまったため、小さなループは、経路の中に特異点がないループ積分のように零寄与であると判断し、最終的には東シナ海へ進むだろうと正しい数値予報をしていたのだ。これには恐れ入った。 我々の気象庁のスーパーコンピュータはなかなか切れ者なのかもしれない。もちろん、ループを予言できなかったのは「負け」であるが、負け方が実によい。

さて、台風13号は、東京めがけてまっすぐ北上しているが、果たしてついに東京にも大雨による大災害がもたらされるのか?それとも、数値計算は大きく外れて、東京はまた無災害のまま切り抜けることができるのだろうか? 個人的には、案外、予報はあたると考えて、大雨、洪水の準備の最低限をやっておこうと思う。

追記:結局台風13号の経路はこのようになった。

この台風は東京に被害をほとんど与えなかった。

2018年、東京が最も被害を受けたのは台風24号であった。

台風の中心が東京のわずかに西側に来たため(長野県を通過)、吹き込んでくる風により、東京で倒木が相次いだようだ。

気象庁の「過去の台風経路」のデータをパラパラとみてみると、台風自体の経路としては東から西に「逆走」するものは珍しくない。それどころか、たくさん存在する。たとえば、昭和二十六年(1951年)の台風3号(4月15日発生,4月23日消滅)はフィリピンの東の海上を東から西に向かって「逆走」している。

|

| 気象庁のホームページより(http://www.data.jma.go.jp)、1951年の台風3号の経路図 |

今回の台風11号の逆走は、かつての典型的な赤道付近の気圧配置が、日本列島近くにまで北上し、かつ、ジェット気流が北極方向に逃げて行ってしまった結果と推測できる。つまり、かなり大雑把に言えば、上述の1951年に熱帯で起きていた状況が、現在では日本列島付近まで北上していると言えるのではないだろうか? 海水温の上昇に伴う気圧配置の北方へのシフト、これが今回の台風逆走に関連する「地球規模の温暖化」というやつの本質なのではないだろうか?

ところで、台風12号は逆走の挙句に、九州の南の海上で反時計周りにくるっと一回転した。この動きを気象庁のスーパーコンピューターがどのように予報したか振り返って見ると、面白いことがわかる。

| 日本気象協会(http://www.tenki.jp)のホームページより。 |

|

| 7/29の進路予報。矢印の先が"kink"である。(気象庁のホームページより) |

気象庁に勤める友人の一人は、スーパーコンピュターを用いた数値予報に関わっているのだが、この友人によると、なかなか物理学の原理から正確な数値予報をすることは難しく、どうしても現象論的な項、すなわち「現実とつじつまを合わせるための項」をたくさん加えざるをえないと言っていた。とすると、不自然な台風進路の予想が出てきても、おかしくはないだろう。

ということで、さすがのスーパーコンピュータも、過去のデータの蓄積をもとに予想することができず、ついに「お手上げ」になってしまったのだろうと、最初は思った。この段階で、台風の進路を滑らかに外挿して考えれば、九州の東を南下、鹿児島の南で東に向きを転回し、Uターンするような形でループを描きつつ、東進するだろうと思われた。つまり、再び太平洋に戻るだろうと考えた。

ところが、最初の図にあるように、結果は豚のしっぽのように小さな弧を描いて、大陸の方へ進んで言ったのである。kinkのある進路予想と、実際の進路を重ねて見たら、驚きの結果が待っていた。

|

| 8/2と7/29の台風進路図を重ねたもの(by gimp) |

さて、台風13号は、東京めがけてまっすぐ北上しているが、果たしてついに東京にも大雨による大災害がもたらされるのか?それとも、数値計算は大きく外れて、東京はまた無災害のまま切り抜けることができるのだろうか? 個人的には、案外、予報はあたると考えて、大雨、洪水の準備の最低限をやっておこうと思う。

追記:結局台風13号の経路はこのようになった。

この台風は東京に被害をほとんど与えなかった。

2018年、東京が最も被害を受けたのは台風24号であった。

台風の中心が東京のわずかに西側に来たため(長野県を通過)、吹き込んでくる風により、東京で倒木が相次いだようだ。

2018年7月15日日曜日

玉村豊男氏の「病気自慢」を読む

文筆家であり、画家であり、ワイン醸造家であり、ヴィラデストなどのレストラン経営なども手掛ける、実業家兼芸術家の玉村豊男氏のブログをまとめた「病気自慢」を、ヴィラデストで購入した(サイン入り)。

この本はとにかく面白い。笑って楽しめる漫画みたいな本である。しかもそれが、著者本人の病気がネタだというところが、さすがに玉村さんである。他の誰にもこういう文書はかけないと思う。

先日(二週間ほど前)訪れた時、インタビューかなにかを受けるため、レストランに大勢の人と座っておられたので 、体調はよいのではないかと思う。

ちなみに、ヴィラデストの庭園は今もっとも美しい状態であり、心より感心した。

この本はとにかく面白い。笑って楽しめる漫画みたいな本である。しかもそれが、著者本人の病気がネタだというところが、さすがに玉村さんである。他の誰にもこういう文書はかけないと思う。

先日(二週間ほど前)訪れた時、インタビューかなにかを受けるため、レストランに大勢の人と座っておられたので 、体調はよいのではないかと思う。

ちなみに、ヴィラデストの庭園は今もっとも美しい状態であり、心より感心した。

「一汁一菜でよいという提案」を読む

有名な料理研究家の土井善晴氏の著書である。2016年に出版され、今年の4月ですでに24刷であるから、相当の人気であることは確かだ。TVにおける彼の料理に対する説明や考え方には共感できるところも多く、この本になにが書いてあるかとても興味があった。

一通り読んでみると、この本は彼の思想、理論をまとめ上げたものではなく、徒然なるままに思ったこと、感じたことを書き綴った随筆であった。これには若干落胆した。やはり、彼が今までに考え抜いたこと、どうしてその考えに至ったのか、その根拠としてどのような他の仕事があるのか、などを有機的に書いて欲しかった。

とはいえ、彼の信念、思想の一端を垣間見ることはできる。たとえば、冒頭にある「日本人の料理の基本は米と味噌である」という最初の主張はいささか驚きではあったが、それなりに説得力を持つと思った。「洗い米」という、米への吸水過程の重要性を知ることができたし、味噌汁にはベーコンでもブロッコリーでもなんでも入れていい、という土井氏の発想には驚かされた(後述するように、それはあくまで「日常食として」であるが)。あさりの味噌汁にするか、しじみの味噌汁にするか、いつも迷うところであるが、それに対する明快な答えも本書には書いてある。春先から初夏までが「あさり」、真夏から冬にかけてが「しじみ」だという。これは海の貝か、川/湖の貝かと違いで決まるそうで、おそらく「貝毒」と関係あるはずだが、土井氏は伝統と直感に基づく記述を好むので、科学的な裏付けは詳しくは書いてない。

また、味噌の種類を分類してくれたのも勉強になった。日本でもっとも人気のあるのが信州味噌で、米麹を大豆に混ぜて発酵させるタイプ。材料や製法はほぼ同じだが、熟成期間が長いのが仙台味噌。名古屋などで好まれるのが八丁味噌で、こちらは米麹を使わず大豆だけで発酵させる。西京味噌は米麹タイプだが、発酵時間がものすごく短いタイプ。九州味噌は麦麹を使用する。科学的な裏付けは薄い、と上で評したが、「味噌中にO157を埋め込むと死滅するという報告があり、たしかに味噌料理で食中毒が発生したことはない」という記述は少し参考になった。本当かどうかはわからないが、そうなのかもしれないから覚えておこう。

日常食とご馳走を分けるという和食の発想も初めて知った。「切干大根やひじきの煮物を『美味しい!』と大げさに褒め称えたら、それは逆に嘘くさい」と書いてある。西京味噌は「おめかし」であり、京都では日常食の味噌汁には赤味噌(あるいは合わせ味噌)を用いるとあった。西京味噌は長持ちせず、上品な色合いだけを追求して作られたものだろうから、毎日毎日の食材としてはきっと不向きなのだ。

後半には「我々日本人は鍋料理が日常食としてよく用いられるが、我々の「祖」である縄文人はきっと土器を用いて鍋料理をしていたことだろう」との言及がある。日本に味噌がもたらされたのはきっと縄文の後で、おそらく中国から輸入したものだろうから、前半の「一汁一菜」の考え方には当てはまらない。また、日本人(特に関西系の人々)が縄文人の直系かという問題はまだまだ未解決の部分が残る。しかし、「縄文人の「味付け」はなんだったのだろう? 」という興味を喚起してくれたのは、さすがに土井氏の目のつけどころがよいからであり、考古学に「料理」の観点から切り込む視点が今まで私自身に欠けていたことを素直に反省したいと思う。

一通り読んでみると、この本は彼の思想、理論をまとめ上げたものではなく、徒然なるままに思ったこと、感じたことを書き綴った随筆であった。これには若干落胆した。やはり、彼が今までに考え抜いたこと、どうしてその考えに至ったのか、その根拠としてどのような他の仕事があるのか、などを有機的に書いて欲しかった。

とはいえ、彼の信念、思想の一端を垣間見ることはできる。たとえば、冒頭にある「日本人の料理の基本は米と味噌である」という最初の主張はいささか驚きではあったが、それなりに説得力を持つと思った。「洗い米」という、米への吸水過程の重要性を知ることができたし、味噌汁にはベーコンでもブロッコリーでもなんでも入れていい、という土井氏の発想には驚かされた(後述するように、それはあくまで「日常食として」であるが)。あさりの味噌汁にするか、しじみの味噌汁にするか、いつも迷うところであるが、それに対する明快な答えも本書には書いてある。春先から初夏までが「あさり」、真夏から冬にかけてが「しじみ」だという。これは海の貝か、川/湖の貝かと違いで決まるそうで、おそらく「貝毒」と関係あるはずだが、土井氏は伝統と直感に基づく記述を好むので、科学的な裏付けは詳しくは書いてない。

また、味噌の種類を分類してくれたのも勉強になった。日本でもっとも人気のあるのが信州味噌で、米麹を大豆に混ぜて発酵させるタイプ。材料や製法はほぼ同じだが、熟成期間が長いのが仙台味噌。名古屋などで好まれるのが八丁味噌で、こちらは米麹を使わず大豆だけで発酵させる。西京味噌は米麹タイプだが、発酵時間がものすごく短いタイプ。九州味噌は麦麹を使用する。科学的な裏付けは薄い、と上で評したが、「味噌中にO157を埋め込むと死滅するという報告があり、たしかに味噌料理で食中毒が発生したことはない」という記述は少し参考になった。本当かどうかはわからないが、そうなのかもしれないから覚えておこう。

日常食とご馳走を分けるという和食の発想も初めて知った。「切干大根やひじきの煮物を『美味しい!』と大げさに褒め称えたら、それは逆に嘘くさい」と書いてある。西京味噌は「おめかし」であり、京都では日常食の味噌汁には赤味噌(あるいは合わせ味噌)を用いるとあった。西京味噌は長持ちせず、上品な色合いだけを追求して作られたものだろうから、毎日毎日の食材としてはきっと不向きなのだ。

後半には「我々日本人は鍋料理が日常食としてよく用いられるが、我々の「祖」である縄文人はきっと土器を用いて鍋料理をしていたことだろう」との言及がある。日本に味噌がもたらされたのはきっと縄文の後で、おそらく中国から輸入したものだろうから、前半の「一汁一菜」の考え方には当てはまらない。また、日本人(特に関西系の人々)が縄文人の直系かという問題はまだまだ未解決の部分が残る。しかし、「縄文人の「味付け」はなんだったのだろう? 」という興味を喚起してくれたのは、さすがに土井氏の目のつけどころがよいからであり、考古学に「料理」の観点から切り込む視点が今まで私自身に欠けていたことを素直に反省したいと思う。

登録:

コメント (Atom)